16日,直升机在演练中吊挂模拟回收舱飞往预设地点。 新华社发

随着人类探索太空的深入,未来人类能否在太空正常生活、繁衍后代?空间微重力和辐射等特殊环境会不会对生殖造成不良影响?迄今为止,没有人能够明确回答这些问题。

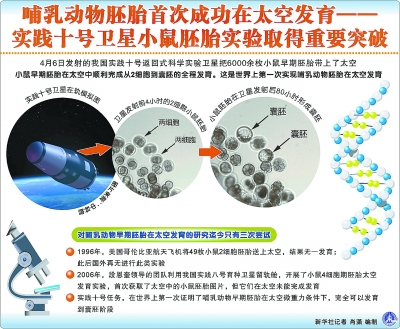

为了解开这些疑惑,6日发射的我国实践十号返回式科学实验卫星把6000余枚小鼠早期胚胎带上了太空。它们能否像在地球一样正常发育?人们对此充满期待。

经过数天的太空旅行,实践十号上传来好消息:小鼠早期胚胎在太空中顺利完成从2细胞到囊胚的全程发育。这是世界上第一次实现哺乳动物胚胎在太空发育。

为了实现这一科学目标,科学家们完成了“不可能完成”的任务:中科院上海技术物理所研究员张涛领导的胚胎培养载荷研究团队将地面上一个庞大复杂的胚胎实验室浓缩成了一个微波炉大小的培养箱和一个电控箱,且使其具有密闭培养、自动搜索识别显微成像、遥控固定、图像下传等功能。

十年来,科学家们深入分析研究,对太空胚胎培养方法和固定技术进行了多方面的研究和改进。

“比如,我们科学团队与西北农林科技大学马保华教授合作研发了胚胎密闭培养体系,研制了适用于太空胚胎培养的特殊培养液,开发了进行大量早期胚胎冷冻、解冻的新技术,以前一次能冷冻1到10个胚胎,现在能一次冷冻50到100个左右。”中科院动物研究所研究员段恩奎说。

此外,科学家们还研制出了适合太空遥控操作的胚胎固定技术,反复研究筛选出了培养单元中胚胎培养液的最佳比例,探索出胚胎固定时最佳的固定液流速……

在实践十号上,安放小鼠胚胎的装置在19个载荷中属于最受关爱和特殊照顾的“宠儿”。

“它在发射前8小时最后一个装上卫星,以最大程度缩短在地面停留的时间;在转运及装载过程中要求不能断电超过20分钟,以保证它的状态,事实上仅断电了12分钟。另外发射前4小时要进行一次自动搜素显微成像。”段恩奎介绍。

进行发育实验的小鼠胚胎被分为4个单元,每个单元内有150个左右胚胎,卫星入轨后每4小时照相一次,记录它们的状态,直到96小时为止。“在72小时左右,2细胞胚胎就发育到囊胚,和地面上时间基本一致。”段恩奎说。

据介绍,发育成囊胚的胚胎如果没有及时在母体子宫着床,就会慢慢死去,所以这些小鼠胚胎无法回到地球继续生长发育。“如果将来有机会短时间就能回收这些胚胎,比如3天,也许就可以及时将它们植入母体,看能不能生下健康的小鼠,那将是更重大的突破。”段恩奎说。

除了用于发育实验,还有一部分胚胎在装星后72小时要在太空中被注入固定液,固定一定的阶段后,随返回舱回归地球,用于完成此次实验的另一个科学目标——探讨太空环境对胚胎发育影响的作用机制。

“希望这些小鼠胚胎能安全度过回归地球的艰难旅程,我们将立刻把它们运回实验室进行全方位分析研究,与地面对照实验结果比对,分析胚胎形态变化,进行基因蛋白监测,筛选出影响太空哺乳动物早期胚胎发育的相关基因。”段恩奎说。

“我们希望能为未来人类太空活动中生殖健康提供科学依据。”段恩奎说。

他同时指出,人类能否在太空繁衍等谜团需要通过一系列严格的科学实验来一步一步解开,哺乳动物早期胚胎能够在太空实现发育只是解开人类太空繁衍众多谜团的第一步。

(据新华社北京4月17日电)

新闻链接

着陆场区静候实践十号“回家”

据新华社电 16日17时15分,随着直升机吊挂实践十号返回式科学实验卫星模拟回收舱飞往预设地域,着陆场区完成卫星回收前最后一次搜索回收综合演练。

此次演练中,盘旋在理论落点上空的由多架直升机组成的空中分队首先发现目标,并将回收舱落点信息迅速传送到指挥车。指挥部依据落点信息由待命点乘转运直升机以最快速度到达回收现场。在回收现场,参试人员按预案紧张展开相关工作,动作娴熟、协同默契。

现场指挥员陈松明介绍,演练完全按回收舱正常返回着陆的任务流程进行,主要针对任务方案中对通信保障和安全警戒的要求,想定搜索直升机发现目标、降落后的情况,对现场处置和地面搜索流程进行实装模拟。

实践十号卫星回收舱搜索回收任务的组织实施,充分利用了载人航天工程的搜索救援力量和成熟经验。但与神舟系列飞船相比,实践十号回收舱着陆散布范围大、体积小、自身示位信号少,搜索回收难度更大。着陆场区对以往返回式卫星搜索回收方案进行了优化:采用空地协同方式进行联合搜索,设计了4架直升机空中立体布阵搜索的方案,并将指挥所设在地面指挥车上,加强对回收态势的整体掌握。

截至目前,着陆场区已完成4次模拟机位演练、2次地面独立搜索演练、1次夜间地面搜索专项训练和2次系统综合演练,各参试设备状态良好,物资器材保障到位,已建立执行任务的状态。

实践十号返回式科学实验卫星是我国首颗微重力科学实验卫星,4月6日在酒泉卫星发射中心由长征二号丁运载火箭发射升空。卫星总设计寿命15天,将利用我国成熟的返回式卫星技术按预定程序返回地球,回收舱将在内蒙古四子王旗着陆。