技术人员对返回舱进行检查。

6月26日,由长征七号运载火箭搭载升空的多用途飞船缩比返回舱在东风着陆场西南戈壁区安全着陆。

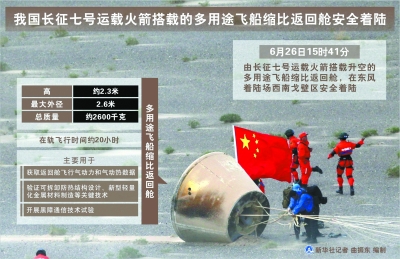

6月26日15时41分,由长征七号运载火箭搭载升空的多用途飞船缩比返回舱,在东风着陆场西南戈壁区安全着陆。

多用途飞船缩比返回舱高约2.3米,最大外径2.6米,总质量约2600千克,于6月25日和远征1A上面级一起从海南文昌航天发射场,由长征七号运载火箭发射升空,在轨飞行时间约20小时,主要用于获取返回舱飞行气动力和气动热数据,验证可拆卸防热结构设计、新型轻量化金属材料制造等关键技术,并开展黑障通信技术试验。

15时41分,多用途飞船缩比返回舱利用伞降系统成功着陆,外观良好,状态正常。

中国载人航天工程相关负责人表示,多用途飞船缩比返回舱的成功回收,为后续新型载人飞船的论证设计和关键技术攻关奠定了重要基础,标志着我国长征七号运载火箭首飞任务既定目标全部实现。

搜索回收任务有两大特点

着陆场区指挥部副指挥长邹利鹏说,这次任务主要有两个特点:首先返回舱是以弹道式返回,也就是返回舱返回时不受地面测控系统控制,与以往的飞船升力控制方式返回不同的是,弹道式返回落点散布范围大,约两万多平方公里。这与试验目的有关。这次多用途飞船缩比返回舱返回,目的是验证返回舱的气动外形设计,获取气动力和气动热等相关数据,为新一代飞船研制积累实验数据。使用弹道式返回可以降低控制成本。同时,无控制返回本身就是飞船返回的故障模式,这有助于进一步完善新一代多用途飞船研制。

其次是把返回舱瞄准点放在沙漠腹地。由于以沙漠腹心为中心的周边地形复杂,有沙漠、山地、草湖、河谷、戈壁、沙化草地等,基本涵盖了需要进行试验的环境。而且不同地形有不同的搜索回收举措,各有特点,这在一定程度上锻炼了搜索力量应对不同环境、完成不同类型任务的能力。

任务实施三步走

“针对返回舱着陆散布范围大、落点不确定的特点,着陆场区指挥部确定了‘空中搜索定位、地面处置回收’的原则,确保完成好返回舱的搜索回收任务。”邹利鹏详细介绍了具体的实施步骤:

——找准时间空域。确立三支地面分队和一支回收预备队。他们以理论瞄准点为中心,呈品字形于回收日前一天提前部署到预定地域。回收日当天根据返回舱新的预报落点,由距离最近的地面分队前出靠拢;空中分队根据气象实况与回收日当天的第一次落点预报决定前出的时域,再根据后续落点预报决定收拢的时域。

——抵近施放作业人员展开回收处置。空中分队在获取最后落点预报后,根据直升机和预定落点的距离确定升空搜索时间。升空后,空中任一分队发现目标后及时报告指挥所并锁定跟踪。指挥机指挥搜索,引导3架搜索直升机分队以三角形布阵抵前悬停施放作业人员,到返回舱前实施处置,真正实现舱落机到。

——地面分队前出增援。最近的地面分队在返回舱落地后迅速向目标靠拢,抵达返回舱着陆地域后协同空中分队完成返回舱的处置、吊装与转运。

侧记

穿云破空御风归

北京时间2016年6月26日,在经过19个小时飞行后,搭乘长征七号火箭升空的多用途飞船缩比返回舱即将踏上返回祖国怀抱的漫漫征程。

此刻,北京航天飞行控制中心飞控大厅内,荧屏闪烁,座无虚席。

这个曾10次牵引神舟飞船返回舱安全回家的中国航天飞控神经中枢,即将见证一个新的历史时刻。

“发动机开机,上面级第三次点火返回制动开始!”

15时04分许,伴随着总调度戴堃的口令,大厅右侧显示屏上的三维仿真图显示,上面级发动机点火制动,缓缓推动上面级和返回舱组合体走向返回轨道。

以往飞船返回任务,都是由飞控中心计算并控制返回舱踏上返回轨道。但这一次却有不同,上面级完全是自主计算,自主控制。

在迭代误差无法完全消除的情况下,上面级能否把返回舱精确送入返回轨道还是个未知数,飞控大厅所有人员都在静静等待。

答案很快揭晓,根据科技人员监视判断,返回舱已成功进入返回轨道,飞控大厅爆发出一阵雷鸣般的掌声。

这掌声既是对上面级精彩表现的认可,也是对返回舱成功踏上返回征程的欢庆。

随后,上面级开始调整姿态。随着上面级缓缓扭动身姿,携带返回舱的头部逐渐抬起,最终呈现与水平面约50度的返回姿态。

据北京中心副总工程师周立介绍,调姿是为了确保在级返分离时返回舱能保持正确的姿态,也就是让返回舱的大底朝下,以便获取更好的大气动力。

“级返分离!”15时17分许,完成送别任务的上面级,在距地面约170公里的太空中与返回舱依依惜别。

飞控大厅右侧的大屏上实时显示,返回舱成功告别了陪伴自己近20个小时的上面级老大哥。5米,10米,20米……返回舱慢慢旋起自己银白色、锥柱形的身躯,缓缓从上面级的左上方向前飞去,渐行渐远。

“发动机开机,上面级第四次点火轨道控制开始!”级返分离后,为确保安全和开展后续拓展试验,上面级按预设程序开始点火制动,抬升至安全运行轨道。

从飞控大厅的巨幅液晶屏上可以看到,返回舱就像一个急切盼望回家的行者,从南非大陆的上空划过,飞过南亚,越过中东,向着祖国母亲的怀抱飞来。

此刻,在飞控大厅隔壁的轨道机房里,中心轨道岗位科技人员们紧盯屏幕、十指翻飞,正紧张地进行轨道预报和返回落点预报。

主管设计师徐海涛告诉记者,精确的轨道预报是引导测站跟踪返回舱的前提。稍有差池,测站就找不到返回舱也就无法保证安全返回了。

坐在徐海涛对面的李革非研究员是中心此次任务的轨道主任设计师,主要负责返回舱返回落点预报。整个返回过程中,她要先后计算并发布四组返回舱落点预报,为搜索回收提供依据。

“喀什跟踪开始!”“红光跟踪开始!”

仿佛就在一瞬间,国内地面测控站相继捕获到返回舱信号,这个远游的旅者终于来到了祖国大陆的上空。飞控大厅正中央的液晶屏上,代表着通信信号的蓝色光圈环环相连,架设起测站与返回舱联络的通途。

很快,返回舱在稠密大气层,因高速飞行与大气剧烈摩擦而进入了黑障区,暂时与地面测站失去了联系。

“红柳跟踪开始!”“沙洲跟踪开始!”“喀什跟踪开始!”……随着返回舱成功跨越黑障区,各地面测控站先后迅速捕获了目标。飞控大厅的巨幅液晶屏也投出了地面设备拍摄返回舱再入大气层的光学图像和红外图像。

在红外图像暗灰色的背景下,返回舱带着体表的熊熊火焰像一颗耀眼的流星穿过云层,划破长空,呼啸而来。

“返回舱弹稳定伞!”飞控大厅左侧液晶屏上的光学图像显示,在距地面20多公里的高空,返回舱高速穿过云层时飘摇的姿态在稳定伞打开后逐渐平稳下来。

随后,返回舱脱掉稳定伞,并成功弹出了伞舱盖,打开了减速伞。紧接着,巨大的红白花纹相间的主降落伞在减速伞的拖拉下打开了。高速飞行、轻盈小巧的返回舱在主伞巨大的拖拉下,被拽了起来,飞行速度迅速下降。

脚下是陌生的戈壁,心中是熟悉的故土。此刻,它就像一个远征凯旋、御风归来的英雄,等待祖国母亲温暖的拥抱,期待远方亲人的欢呼。

主伞打开后,北京中心向各方向发送了最后一次落点预报。东风着陆场早已蓄势待发的直升机、回收车据此开始向目标着陆点挺进。

15时41分,“返回舱着陆!”飞控大厅里再一次响起了经久不息的掌声。

(本版图文均据新华社)

揭秘

“小黄帽”保驾护航

为了让多用途飞船返回舱安全着陆,航天科研人员们这次为返回舱戴上了一顶全新打造的“小黄帽”。别小看这顶“小黄帽”,它不但跑得比声音还快,而且还可以矫正多用途飞船返回舱的飞行姿态,是安全返回路上的重要一环。

“小黄帽”全称为“超音速稳定伞”,是中国航天科技集团第五研究院508所为我国飞船主降落伞系统配备的首顶超音速伞。与神舟飞船返回舱主伞惯用的红白相间图案不同,超音速稳定伞是通体的黄色。

中国航天科技集团第五研究院508所的科研人员介绍,多用途飞船返回舱像一个头部窄小、底部敦实的“不倒翁”。在再入飞行过程中,返回舱将采取大底朝前、小头朝后的“仰卧”姿态,安装在头顶的主降落伞系统会顺势迎风开伞。但返回实验舱的气动外形是未经在轨飞行试验验证的全新设计,在再入飞行中有可能会出现小头朝前、大头朝后的“俯冲”姿态。一旦返回舱逆风而行,主降落伞系统将无法顺利工作。

正是考虑到这一点,科研人员在主伞舱旁边安装了“小黄帽”。如返回舱出现“掉头”现象,“小黄帽”可凭借风力矫正返回舱的飞行姿态,从而保障主降落伞的正常工作。

科研人员介绍,“小黄帽”充气张开后呈半球形,用长达20米的细长连接带拖曳着多用途飞船返回舱。神舟飞船、嫦娥五号试验飞行器使用的航天器降落伞一般都是在亚音速条件下打开。从大气层外返回地球,并在超过1马赫的超音速条件下开伞飞行,“小黄帽”是头一个。因此它要应对更加恶劣的环境,如剧烈震颤、反复充气以及空气摩擦产生的高温等。

据介绍,目前在我国航天系统里,“小黄帽”和它的朋友们已达数十种不同类型,包括平面圆伞、十字形伞、导向面伞等各类伞形,并成功应用于探空火箭回收、返回式卫星回收、载人飞船回收等领域。其中最大的降落伞主伞伞衣摊开后相当于3个篮球场大小,伞绳拼接为一根后将长达4.4公里;最小的伞面积不超过0.1平方米,包装后体积不超过一本新华字典大小。

分析

长征七号何以

笑傲世界火箭风云榜

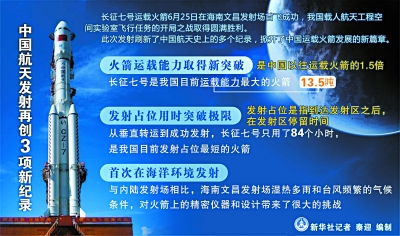

国内外多位航天专家认为,长征七号以其诸多先进技术和突出指标,足以笑傲世界运载火箭风云榜。

先进技术众多

长征七号有哪些突出的先进性?接受新华社记者采访的几位海外专家首先谈到了这种火箭采用的新燃料。

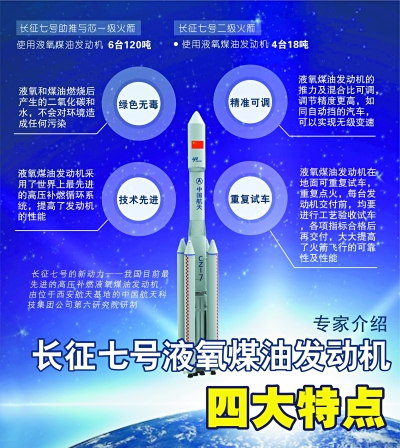

俄航天集团公司旗下知名期刊《航天新闻》观察家伊戈尔·利索夫表示,长征七号用液氧煤油完全替代了此前的高沸点燃料,前者不仅价格低廉,而且更加安全。

日本火箭协会理事吉田久信对新华社记者说,长征七号火箭使用液氧煤油,不仅环保,而且成本也大大降低,其近地轨道运载能力非常适合中国今后发射货运飞船等。

法国国家航天研究中心专家热罗姆·维拉分析说,长征七号可在不变更发动机和火箭各级的情况下加装不同的助推器,并使这些“模块”协同工作。

中国空间技术研究院研究员庞之浩也指出,长征七号采用通用化、组合化设计,通过调整助推器个数、增加固体助推器、在火箭顶端增加上面级,可实现新一代中型运载火箭系列化。

俄罗斯副总理罗戈津此前曾表示,在运载火箭研发中着力采用数字化生产技术,可提高劳动生产率,降低成本。

长征七号就是中国首枚采用全数字化手段研制的火箭。它从设计到生产均采用全三维数字平台,基于统一的三维模型实现了设计、分析、仿真、生产与组装的数字化研制新模式,建立了标准规范,为其他火箭型号的推广应用树立了典范。

“中国工程师改造了新火箭敏感的内部部件和整流罩,使长征七号具备了防风雨的特性。”美国行星学会的载人航天专家戴维斯在一篇博客文章中写道。鉴于海南发射场气候潮湿,常有大风,长征七号从头到脚的排气孔都采取了专门的防水措施,并配有防风减载装置,可在中雨条件下发射,在8级大风中垂直转运。

综合指标突出

长征七号火箭属于中型运载火箭。

2010年6月,携带飞船模型的美国“猎鹰9号”火箭首射成功。当时尚属中型火箭的“猎鹰9号”,其地球同步转移轨道的运力只有4吨多。但通过近些年的多次改进,“猎鹰9号”已升级为大型火箭。

俄罗斯的“联盟”系列中型火箭种类较多,可分别发射载人飞船和货运飞船,或与他国合作发射卫星。与其相比,长征七号的近地轨道运载能力有过之而无不及。

美国的“安塔瑞斯”火箭、印度的极轨卫星运载火箭和地球同步轨道运载火箭也属中型火箭,但推力较小。其中“安塔瑞斯”用于发射“天鹅座”货运飞船,2014年该火箭升空后爆炸,目前拟改用新的发动机。印度的上述两种火箭只能发射质量较小的卫星。

长征七号的近地轨道运载能力为13.5吨,太阳同步轨道运载能力是4.5吨,地球同步转移轨道运力达7吨。例如,它能将13.5吨的有效载荷送入近地轨道,这在国外同类火箭中属于先进水平。其发射可靠性达到98%,属于国际先进水平。其发动机还采用了世界最先进的高压补燃循环系统。

庞之浩指出,综合分析世界各种现役中型运载火箭的运载能力、所采用的发动机技术、每次发射的成本、火箭的可靠性、对各种发射场的适应能力等多种因素,长征七号的性能仅次于已升级为大型运载火箭的“猎鹰9号”,达到了国际先进水平。