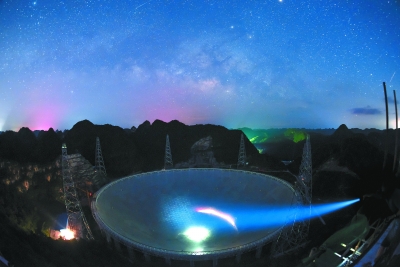

夜望“天眼”。 新华社记者 刘续摄

2009年5月25日,“天眼”地址还是一片绿意。

2011年9月6日,工程破土动工。

2012年8月5日,“天眼”工地清扫完毕。

2014年5月2日,“天眼”开始搭建框架。

2015年1月16日,框架结构搭设完毕。

2016年7月3日,主体完工后的“天眼”全景。

还记得“锅盖天线”长什么样吗?

2016年7月3日,直径500米、迄今全球最大的“锅盖”在贵州喀斯特天坑中架设完成——它就是500米口径球面射电望远镜,世界上最大和最具威力的单口径射电望远镜。

它被称为“天眼”,用来倾听宇宙深处声音、观测宇宙奥秘。

数千科学家、工程师和建设者们深扎山谷,用近两千个日日夜夜精雕“眼窝”、勾勒“眼底”、密布“神经”、点睛“眼珠”,靠智慧头脑和精湛技艺雕琢出深邃“天眼”。

从老电视的雪花说起

当老式电视收不到信号时,屏幕上不是一片空白,而是闪烁着密密麻麻的雪花点。其实,这些雪花点就是电磁波信号,其中也包括来自太空的射电辐射。

1933年,美国贝尔实验室的科学家用一台灵敏度很高的接收机意外发现了来自银河中心稳定的射电辐射,从此开启射电天文学的大门。

用过“锅盖天线”的人知道,锅盖口径越大,电视画面也越清晰。对于射电望远镜来说,口径越大看得越远。全世界的射电天文学家都追求建造更大口径的“锅盖”,以提高射电望远镜灵敏度。

“宇宙空间混杂各种辐射,遥远的信号像雷声中的蝉鸣,没有超级灵敏的‘耳朵’,根本就分辨不出来。”中国科学院国家天文台500米口径球面射电望远镜工程首席科学家、总工程师南仁东说。

此前,世界上最灵敏的射电望远镜,分别是德国波恩100米望远镜和美国阿雷西博300米望远镜。前者是可以移动“摇头”的,后者则借助波多黎各岛上的喀斯特洼坑建造。

1993年国际无线电联大会上,包括中国在内的10国天文学家提出建造新一代射电“大望远镜”的倡议,渴望在电波环境彻底毁坏前,回溯原初宇宙,解答天文学中的众多难题。

此后,中国科学家们进一步推进喀斯特概念,提出独立研制一台新型的喀斯特单元,即500米口径球面射电望远镜。

为了给新一代射电“大望远镜”安家,科学家们通过卫星遥感把贵州喀斯特山区翻了个遍。中国科学院国家天文台研究员彭勃回忆说,当时天文台委托两家院所进行独立搜寻,从300多个候选洼坑中遴选。结果,位于黔南州平塘县的大窝凼(注:音dàng,指“水坑”)两次都获最高分。

不只是大一圈而已

科学家们形容它是一座“观天巨眼”。中国科学院国家天文台500米口径球面射电望远镜工程总工艺师王启明说,仅圈梁、索网和支撑馈源舱的6座高塔就用掉1万多吨钢材。

“望远镜反射面总面积为25万平方米,相当于30个标准足球场那么大。尽管反射面板才1毫米厚,也用掉2000多吨铝合金。”王启明说。

但大射电望远镜绝不是金属堆砌的“傻大粗”,它是最精密的天文仪器。由于采用光机电一体化的馈源平台,加之馈源舱内的并联机器人二次调整,它在馈源与反射面之间无刚性连接的情况下,可实现毫米级指向跟踪,确保精确地聚集和监听宇宙中微弱的射电信号。

“我们的最初设计理念源自美国阿雷西博望远镜。但跟阿雷西博相比,主动反射面系统是我们最大的创新。”彭勃说,大射电望远镜的索网结构可以随着天体的移动变化,带动索网上的4450个反射单元,在射电电源方向形成300米口径瞬时抛物面,极大提升观测效率。

中国科学院国家天文台副台长郑晓年说,100米口径的德国波恩望远镜曾号称“地面最大的机器”,中国大射电望远镜与它相比,灵敏度提高约10倍。300米口径的美国阿雷西博望远镜,50多年一直无人超越,中国大射电望远镜跟它相比,综合性能提高约10倍。

扎根天坑放眼深空

“跟其他射电望远镜一样,中国大射电望远镜最主要的两大科学目标是巡视宇宙中的中性氢和观测脉冲星,前者是研究宇宙大尺度物理学,以探索宇宙起源和演化,后者是研究极端状态下的物质结构与物理规律。”郑晓年说。

地球大气层留给人类探索宇宙两个窗口,一个是光学,一个是射电。对天文学家来说,如果光学望远镜是显微镜,那么射电望远镜就是CT机,可以获得天体的超精细结构。

“有7套接收机,因为不同的波段观测的频率不一样,观测和研究目标就不一样。”彭勃说,在大射电望远镜眼中,宇宙和宇宙天体是一种立体的呈现。

半个多世纪以来,全世界所有射电望远镜收集的能量尚翻不动一页纸,中国大射电望远镜的加盟将大大加快这一速度。而收集的能量,意味着解读宇宙深处奥秘的信息量。

“针对大众十分关心的大射电望远镜能否用于寻找地外文明,答案是肯定的。”彭勃表示,它是探测系外行星尤其是类地行星的利器。由于灵敏度提高,它能看到更远、更暗弱的天体,通过探测星际分子、搜索可能的星际通讯信号,寻找地外文明的几率比现有设备提升了5至10倍。

在馈源舱升舱和反射面板按计划完成安装后,大射电望远镜将进行2个多月的系统调试,于9月底正式竣工投入使用。

“大射电望远镜建成后将成为中国天文学研究的‘利器’,在未来10至20年保持世界一流设备的地位。”郑晓年说,“希望中国科学家尽快利用它出成果。”

千锤百炼

数千匠人雕琢深邃“天眼”

3日在贵州平塘架设完成的500米口径球面射电望远镜,犹如一只瞄向外太空的“超级巨眼”——这是数千科学家、工程师和建设者们用智慧头脑和精湛技艺雕琢出深邃“天眼”。

“在这里,再高的吊车也望尘莫及、再长的臂手也鞭长莫及!”回顾建设历程,王启明对记者说,射电望远镜的建设施工量比不上机场或高铁站,但极其特殊的地形条件却带来巨大的施工难度,高度、跨度、坡度、斜度让常规机械设备在这里显得无能为力、一筹莫展。

如何在直径500米、落差150米的喀斯特洼地里建设一个既稳定、又灵敏的超级“天眼”,科学家和工程师们费足了脑筋,不断探索,最终“索网”结构胜出,它既能稳定支撑,又能让“天眼”工作时跟随天体转动,跟踪扫描射电源。

中国大射电望远镜的索网是目前世界上跨度最大、精度最高的索网结构,也是世界上第一个采用变位工作方式的索网体系。王启明说,反射面单元面板将固定在上万根钢索上,安装完成后整个反射面其实是悬在半空中的,螺旋状公路一直通达“凼”底,供车辆和人员维护设备时通行。走入望远镜底部,索网犹如一个由钢索织就的巨大“网兜”,紧紧支撑和保护着反射面板。

“这里不仅有施工监理,还有专门的材料监造,就是确保每一个用材都能毫厘不差。”王启明说,十几米长的索,误差不准超过1毫米,生产流程必须用恒温装置,确保所有材料是在20摄氏度温度场生产的。

公里尺度的钢索支撑体系,位姿精度却在毫米级。大连华锐重工集团高级工程师武荣阳说,观测天体时因为地球有自传,需要补偿地球自转。馈源舱直径13米,位姿精度误差不能超过48毫米,角度不超过1度。

“90后”年轻的反射面吊装技术指导张晓佳来自武船重工集团,他说,4450块反射面板分为30层,虽然形状都是看似一样的三角形,但角度、大小却千差万别。大跨度缆索吊装,吊具要经过反复设计、比对和试验,才能确保严丝合缝。

“从技术到材料,基本上都是国产化,既是中国制造,更是中国创造。”王启明说,中国大射电望远镜创造了很多奇迹,更体现了我国自主创新能力,推动我国在天线制造技术、微波电子技术、并联机器人、大跨度结构、公里范围高精度动态测量等众多高科技领域的发展。

(据新华社贵阳7月3日电)

新华时评

拓宽中国科技维度

举目苍穹,探索深空。随着世界最大500米单口径射电望远镜主体工程完工,“天眼”让中国和全人类探寻浩瀚宇宙的触角向前延伸。

“天眼”的诞生,见证了中国科技界20载默默奋斗,化笃实守正之志为仰望苍穹之功。

“长”在“天坑”里的中国“天眼”“身段”很低,它扎根在中国西南一片喀斯特洼地中,但“目光”高远,射向百亿光年外的幽深太空。

“天眼”的灵魂,在于掌握核心技术自主建造。建造“世界之最”的道路蜿蜒曲折,挑战与困难无处不在。真正的核心技术是买不来的,也是市场换不来的,只有横下一条心,努力解决技术领域的“卡脖子”问题,把核心技术牢牢掌握在自己手中,才能真正把握发展的主动权。

“天眼”的脊梁,是一丝不苟的“工匠精神”。数十名科学家、上百名工程技术人员和上千名工人的智慧与汗水,才使得“天眼”达到毫米级精度。扎根深山、精益求精、不畏艰苦、勇于创新、甘于奉献,都提升中国制造力的底气和基石。

“天眼”的未来,寄予一辈辈基础科学研究者再接再厉、久久为功。积跬步以至千里,平凡中铸就伟大。科学研究是艰辛的事业,坐得住冷板凳,方能有大作为。天文学、物理学的基础研究短期获得巨大突破的可能性微小,基础科学研究必须耐得住寂寞。“天眼”建成,就需要静心观测,无论是科学家还是社会公众都应有定力和耐心。

天地即征程。如果说神舟飞天、嫦娥探月,创造了中国科技高度;蛟龙潜海、海上钻探,成就了中国科技深度;神威超算、高铁奔腾,缔造了中国科技速度。那么,可以说“天眼”一定能拓宽“中国科技维度”。

(据新华社电)