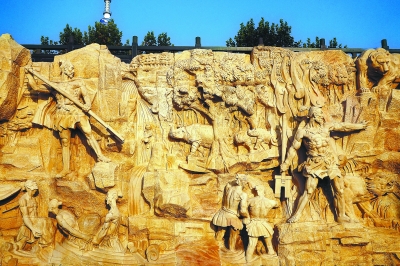

湖北武汉,汉阳江滩公园内建有大禹神话园“大禹治水”系列群雕,图为《大禹北方治水》高浮雕。

位于三峡库区重庆市涪陵区城北长江中的白鹤梁水下博物馆,经过设备改造和水质净化后重新开放。

2016年8月19日,海南临高、保亭,洪水漫堤。

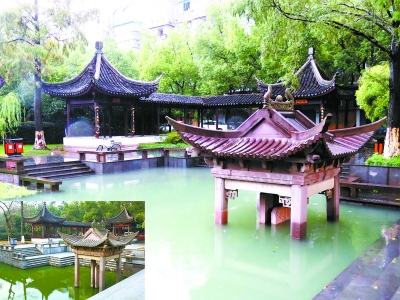

浙江省宁波市,用于测量宁波城区水位的水则碑。

每年的雨季,各地总有一些区域会受到强降雨的袭击,造成洪水灾害。人类与洪水的抗争持续了数千年,事实上,洪水对于沼泽这样的生态系统是绝对需要的,它有助于土壤和地下水的补给。只有当人类栖息地占据河流正常的行洪空间时,洪水才变成重要的经济和政治问题。

1.“鲧禹治水”传说或有新证据

在原始公社与奴隶社会,生产力水平低下,人们为了生存,只能适应水的特性,趋利避害,即“逐水草而居,择丘陵而处”。我国对于防洪治水的传说,最著名的莫过于鲧禹治水。鲧障洪水,是用堤埂把居住区和耕地保护起来的办法,但没有奏效,而禹采取的是“疏川导滞”汇流入海的治水办法,即疏通主干河道,导引漫溢出河床的洪水入海。

《山海经·海内经》记载:洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州岛。禹娶涂山氏女,不以私害公,自辛至甲四日,复往治水。禹治洪水,通 辕山,化为熊。谓涂山氏曰:“欲饷,闻鼓声乃来。”禹跳石,误中鼓,涂山氏往,见禹方坐熊,惭而去。至嵩高山下,化为石,方生启。禹曰:“归我子!”石破北方而启生。

大禹的故事为儒家统治制度奠定了意识形态基础。但最近数十年,有一些学者提出质疑,这些故事究竟是否曾发生过。这也许是个神话故事,为了证明皇权统治的合法性而被创造出来。

不过,美国最新一期《科学》周刊发表的一项研究结果,也许有助于回应质疑。地质学家发现了4000年前中国黄河发生大洪水的首个证据。相传这次大洪水后,夏朝建立,中华文明诞生。这一研究成果意味着,大禹创建的夏朝或许比中国历史学家所认为的建立时间要晚一些。

研究人员发现了三名儿童的骸骨,对骸骨进行放射性碳年代测定。结果显示,他们死于公元前1920年,当时恰好是中国重大的文化转型期。这是首次发现这种规模大到足以引起文化转型的洪水。研究人员认为:“溃决的洪水为我们提供了极具诱惑力的线索,即夏朝也许真的存在过。”研究认为,夏朝始于公元前1900年左右,而不是之前认为的公元前2070年。也就是说,大规模洪水的确发生过,而且发生于公元前1920年,这比人们通常以为的时间晚了一个多世纪。

2.白鹤梁被称“世界第一古代水文站”

到了战国时期,黄河下游堤防已较普遍,各诸侯领域都修有长堤保护。秦始皇统一中国后,实行“决通川防”,即将黄河下游各诸侯领域内分散的堤防改建成统一的堤防。江浙一带河口、海滨,秦汉时已开始筑海塘(海堤)防潮。到汉代筑堤、堵口、开渠技术都有较大进展,并开始出现多种措施的综合治理,如西汉时期,郭昌在黄河下游裁减弯道三处。唐代在海河流域永济渠(即以后的京杭运河的一段)以东开挖减河,增辟新的入海水道,并在永济渠以西,利用大量的洼、淀滞洪。明代潘季驯在黄河下游修建崔镇、徐升、季泰、三义四座减水坝(即溢洪堰)分减洪水;在淮河修筑高家堰使原沼泽地形成了洪泽湖,用以调蓄淮河洪水。

我国有长江、黄河、淮河、海河、辽河、珠江、松花江七大水系,历代都很重视防汛抗洪和汛情通报工作。水则,即我们现在说的水位尺,就是观测水位所用的标尺,是历年最高洪水位的原始记录。从水则碑可知宋代为统计汛期农田被淹面积,已建立了水位观测制度,这是我国观测水位直接为农业生产服务的最早记载。

如今保留下来的水则碑有三个。第一个是宋宣和二年,在苏州吴江长桥垂虹亭旁竖的水则碑,分为“左水则碑”和“右水则碑”。左水则碑在明清之际就被损毁了,右水则碑于1964年时被发现,仍立于长桥垂虹亭旧址北侧岸头踏步右端。第二个,是南宋时立于宁波市平桥河,1999年,考古学家发现此处水则碑。第三个是明成化十二年在绍兴河佑圣观前河中设立的水则,在佑圣观内竖立水则碑,现陈列于大禹陵碑廊。

我国历代各朝更是注重在各河流要处建站监测水文。白鹤梁是举世公认的世界最早期的水文站,有“世界第一古代水文站”之称,见证着我国古代水文治理的历史成就。“白鹤梁”是重庆涪陵城北长江中的一道天然石梁,由于白鹤梁的梁脊仅比长江常年最低水位高出2到3米,几乎常年没于水中,只在每年冬春之交水位较低时才部分露出水面,因此古人根据白鹤梁露出水面的高度位置来确定长江的枯水水位。从唐代起,古人便在白鹤梁上以“刻石记事”的方式记录长江的枯水水位,并刻“石鱼”作为水文标志。白鹤梁石鱼题刻保存较好,价值也较高,它记下了自公元764年后断续72个年份的枯水记录,共镌刻163则古代石刻题记。

3.从引洪淤灌发展灌溉农业

人类很早就懂得利用河水发展灌溉。四大文明古国都出现在大河流域,以灌溉为古代文明的基础。而最早的灌溉都是引洪淤灌,以后发展为引水灌溉或建造水库、调洪灌溉。

非洲尼罗河流域早在公元前4000年就利用尼罗河水位变化的规律发展洪水漫灌。公元前2300年前后在法尤姆盆地建造了美利斯水库,通过优素福水渠引来了尼罗河洪水,经调蓄后用于灌溉。这种灌溉方式持续了数千年。19世纪初,埃及引种棉花和甘蔗等经济作物。1826年开始改建旧的引洪漫灌系统,进行常年灌溉,1902年阿斯旺坝建成以后,又由水库引水进行常年灌溉。

两河流域美索不达米亚的幼发拉底河和底格里斯河流域的灌溉,也可以追溯到公元前4000年左右的巴比伦时期。由于幼发拉底河的高程普遍超过底格里斯河,因而对开挖灌渠十分有利。这里最早也是引洪淤灌,以后发展为坡度平缓的渠道网。约公元前1700年,汉谟拉比时代已有了完整的灌溉渠系,干渠兼有通航与防洪的作用。当时颁布的《汉谟拉比法典》还专门对堤防失修、冲毁土地的责任者作出了赔偿损失的具体规定。

我国古代与奴隶社会相适应的农业生产方式是井田制,布置在井田上的灌排渠道称为沟洫。传说沟洫在大禹治水时已经出现,到了周代,农田沟洫已形成系统,当时按其功用不同和所控制的耕地面积大小一般分作浍、洫、沟、遂、圳、列各级,分别起着向农田引水、输水、配水、灌水以及从农田排水的作用,形成有灌有排的农田水利系统。除了从河流中引水的形式外,当时还出现了人工蓄水陂池,即在天然湖沼洼地周围,人工筑堤构成小型蓄水库,可以调蓄河水和天然降水,提高灌溉保证率。《荀子·王利》曾指出:“高者不旱,下者不水,寒暑和节,而五谷以时熟,是天下之事也”。

4.诸葛亮曾颁行护堤命令

我国古代各朝制订过许多防洪法规,目前所见最早的防洪法原件是章武三年蜀国诸葛亮颁行的护堤命令,“丞相诸葛令,按九里堤捍护都城,用防水患,今修筑竣,告尔居民,勿许侵占损坏,有犯,治以严法,令即遵行”。

唐代江河较少决溢记载,有关防洪法的条文散见于《唐律疏议》的刑法之中,主要有主管官员不及时修筑堤防而导致灾害者,按情节严重程度惩处;对于掘堤盗水灌溉而引发决溢者和故意破坏堤防者,都有相应治罪条文。

宋代黄河决溢频繁,除在《宋刑统》中保留唐代有关护堤条例外,还有其它一些零星记载,例如元祐六年针对有人盗拆黄河埽工木岸的情况,决定“以持杖窃论”,并且对于如此严重的毁堤事件,即使刑法条款规定可以不发配的,也要从严量刑而“配邻州”。宣和二年编有《宣和编类河防书》,其主要精神是:“元丰之制,水部掌水政,崇宁二年十月有司请推广元丰水政”。这部法规长达292卷,可见其详密的程度。

现在所能见到最早的系统防洪法令,是金代泰和二年颁布的《河防令》,内容是关于黄河和海河水系各河的河防修守法规,其主要内容有:每年要选派一名政府官员沿河视察,督促地方政府和水利主管机关落实防洪措施;水利部门可以使用最快的交通工具传递防汛情况;州县主管防洪的官员每年六月初一到八月底要上堤防汛,平时分管官员也要轮流上堤检查;沿河州县官吏防汛的功过都要上报;河防军夫有规定的假期,医疗也有保障;堤防险工情况要每月向中央政府上报等等。《河防令》的颁行,不但对当时金国占领下的黄河、海河等水系的防洪工作起到了重要作用,而且对后世的河防也产生了积极的影响。金以后各朝代的防洪法规,多由《河防令》引申而来。

趣味历史

快马昼夜狂奔500里 “水报”预警站站相传

古代黄河经常决口,淹没农田村庄,为防洪便产生了“水报”,这种汛情传递其紧急程度往往比兵报更危急。当上游地区降暴雨河水陡涨时,封疆大吏遂将水警书遣人急送下游,通知加固堤防、疏散人口。这种水报属接力式,站站相传,沿河县份皆备良马,常备视力佳者登高观测,一俟水报马到,即通知马夫接应,逐县传到开封为止。当时有的快马一昼夜狂奔500里,竟比洪水还要快。当时朝廷还规定,传水报的马在危急时踩死人可以不用偿命。对此,人们家喻户晓,一见背黄包、插红旗跨马疾驰者,大多会自觉避让。

报告水警还有一种独特的“羊报”。据说黄河上游甘肃皋兰县城西,清代设有水位观测标志,一根竖立中流的铁柱上,根据历史上洪水水位情况刻有一道痕,如水位超刻痕一寸,预示下游某段水位起码水涨一丈。当测得险情时,“羊报”便迅速带着干粮和水签(警汛),坐上“羊舟”,随流漂下,沿水路每隔一段就投掷水签通知。下游各段的防汛守卒于缓流处接应,根据水签提供的水险程度,迅速做好抗洪、抢险、救灾等各项准备。“羊舟”很独特,用大羊的皮做成,浸以青麻油,充气后可浮水面不下沉,颇似皮筏。“羊报”执行的是一种十分危险而重要的任务,可谓九死一生。