12月11日,搭载风云四号卫星的运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空。 新华社记者 陈建力摄

新华社发

记者从国家国防科技工业局、国家航天局获悉,昨天零时11分 ,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射风云四号卫星。作为我国首颗高轨三轴稳定定量遥感卫星,风云四号实现了我国静止轨道气象卫星升级换代和技术跨越。它在发射入轨后,将与现有卫星共同构成新一代静止气象卫星观测系统,大幅提高天气预报和气候预测能力。

突破20余项核心关键技术

火箭发射升空后,西安卫星测控中心及下属多个测控站接续展开精准测控,控制卫星展开太阳能帆板和工作天线。在火箭飞行约26分钟后,西安卫星测控中心传来的测控数据表明,星箭分离,卫星成功进入预定轨道。

风云四号卫星是我国静止轨道气象卫星从第一代(风云二号)向第二代跨越的首发星,也是我国首颗地球同步轨道三轴稳定定量遥感卫星,使用全新研制的SAST5000平台,设计寿命7年。卫星成功突破了代表国际前沿的高精度图像定位与配准、微振动测量与抑制等20余项核心关键技术,装载四种先进有效载荷,整体性能达到国际先进水平。

更加精确地监测预报天气

风云四号卫星装载多通道扫描成像辐射计、干涉式大气垂直探测仪、闪电成像仪和空间环境监测仪器包等多个有效载荷。多通道扫描成像辐射计和干涉式大气垂直探测仪同时在高轨气象卫星装载为国际首次。多通道扫描成像辐射计的成像通道从风云二号的5个增加到了14个,全面提高了对地球表面和大气物理参数的多光谱、高频次、定量探测能力。干涉式大气垂直探测仪是国际上首次在气象卫星上装载,探测通道达1700个,可在垂直方向上对大气结构实现高精度定量探测,气象观测能力大幅提升。此外,卫星装载的我国自主研制的闪电成像仪一秒钟可拍摄500张闪电图,便于对强对流天气进行监测与跟踪并提供闪电灾害预警。

风云四号卫星投入使用后,将对我国及周边地区的大气、云层和空间环境进行高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率观测,它可以更加精确地开展天气监测与预报预警、数值预报、气候监测。例如,在台风分析和预报方面,能够每3分钟对台风区域进行观测,提供台风云结构及其演变的精细化动态信息,特别是对台风眼区的监测,可弥补目前在轨卫星云图分辨率不够高的缺点,为台风定位、定强提供更可靠更精细的观测资料。此外,风云四号卫星还将对灾害及环境监测、人工影响天气、空间天气研究等提供有力支撑。

为70多个国家和地区提供资料

此前,我国已成功发射了14颗气象卫星,其中7颗卫星在轨运行,成为世界上少数几个同时拥有极轨和静止轨道气象卫星的国家。极轨气象卫星实现了升级换代和上午、下午星组网观测,风云四号卫星的成功发射使静止轨道气象卫星也实现了升级换代,并形成了“多星在轨、统筹运行、互为备份、适时加密”的业务格局。风云系列卫星应用成果显著,为多个行业和领域应用提供了重要支撑,国内接收和利用风云卫星资料的用户已超过2500家,有力地保障了防灾减灾、气候变化、生态环境保护等的应用需求。

此外,风云系列气象卫星还被列入国际气象业务卫星序列,接收和应用风云卫星资料的国家和地区达70多个,确定了我国在全球观测领域应有的国际地位,增强了相关国际活动中的话语权。此次发射任务是长征系列运载火箭的第242次发射。本报记者 刘欢

解析

风云四号“有多牛”?

成功发射的风云四号,是我国新一代静止轨道气象卫星的首发星,整体性能达到甚至超越欧美最新一代静止轨道气象卫星的水平,一举实现我国卫星技术从“跟跑并跑”向“并跑领跑”的重大跨越。风云四号到底有多“牛”?

新技术

在36000公里外“明察秋毫”

如果将太阳同步轨道卫星比喻为围绕着地球转动“流动巡逻的警察”,静止轨道卫星则好比“定点站岗的警察”。风云四号的“岗位”位于距离地球36000公里的高空,在如此遥远的太空对地球上风云变幻“明察秋毫”,得益于成功突破了代表国际先进水平的高精度图像定位与配准、微振动测量与抑制、定量化遥感等20余项关键技术。

高精度的图像定位与配准技术,是各国静止轨道卫星正在全力攻克的关键技术之一。这一技术能让卫星的“眼睛”从几万里之外的太空,精准地看到地球上任何想看的地方,并在拼接图像时做到零误差。为了突破这一技术,美国历时11年、经过5颗卫星的持续改进,在GOER-N上才取得突破,在刚刚发射的GOES-R卫星实现了定位精度达到1公里。

中国航天科技集团八院风云四号研制团队经过十多年的技术攻关,先后攻克了卫星高精度姿态确定方法、热变形在轨辨识和建模技术以及姿态、轨道和热变形补偿技术等技术瓶颈,卫星图像导航配准精度达到“1像元”,即在36000公里高空对地拍照误差控制在1公里之内,补偿效率达到98.8%,与美国刚刚发射的GOES-R卫星相当。

新平台

实现对地球24小时“凝视”

今后,风云四号将接替风云二号“上岗”,成为全球对地观测业务卫星序列的重要一员。每天24小时、共计2555天的“执勤”期间,不能有丝毫差错,更不能“因病请假”,这对卫星“身体素质”提出了极高的稳定性与可靠性要求。

中国航天科技集团八院科研团队专门为风云四号“量身定制”了一个角秒级测量和控制精度的高轨三轴稳定卫星平台——SAST5000平台,平台采用六面柱体构型、单太阳翼、三轴稳定控制方案,并采用了双总线体制、高性能AOS技术、大功率电源、整星防静电技术、整星防污染技术等一系列关键技术,可实现对地球24小时“凝视”。

太阳电池翼是卫星的关键部位之一。传统卫星的太阳翼都是双翼构型,分布在卫星的两侧,好像两只展开的“翅膀”。风云四号却只有一侧装有太阳翼,研究团队专门设计了一款“T”构型的太阳翼,大大缩短了太阳翼质心与卫星的距离。一旦太阳翼发生晃动或抖动,对卫星的干扰将大大减少。

风云四号上的数管计算机和数据处理器,是卫星数据管理和数据处理的核心部件,相当于整颗卫星的“心脏”,一刻也不能停顿。而风云四号卫星载荷成像精度高、数据量大,如何确保数据处理器、数传系统高速稳定运行,且能灵活配置数据路由,将大量数据及时传回地面,在关键时刻不“卡壳”,也是研制团队面临的一大难题。

通过不断讨论、验证,最终采用了SpaceWire和高低速总线相结合的模式,突破了静止轨道气象卫星大数据量传输的瓶颈。同时采用了严格的空间防静电设计、光学部件的防污染设计、多活动部件的可靠性与寿命设计等,大大提高了卫星的“身体素质”。

新载荷

把地面隔振平台“搬到”太空

风云四号“最牛”的地方不仅在于搭载了许多先进的观测仪器,更在于将一种对观测环境要求极为“严苛”的仪器,与其他仪器一起搭载在同一颗卫星上,这就是干涉式大气垂直探测仪。

干涉式大气垂直探测仪是一种类似于给大气“做CT”的先进仪器,但使用起来也极为“娇贵”。一个细小的振动——哪怕只是在卫星边上吹一口气,就会导致产生无法甄别或消除的谱线,使得光谱性能退化。因此,该仪器在地面上使用,需专门为它建造一个超静隔音的地下室。在开放的太空使用,为了防止其他仪器振动和噪音干扰,欧洲专门为它发射了一颗卫星。

在国际上,风云四号首次在单星上同时搭载多通道扫描成像辐射计和干涉式大气垂直探测仪,首次同时实现二维成像观测和大气垂直分层三维观测,实现国外两颗星达到的功能。

为了克服微振动的影响,研制团队对风云四号上的10多个转动部件的振动特性与传递路径,进行了深入分析和试验,提出了微振动测量与抑制的方法,解决了世界性难题。并在此基础上,在国内率先实现了振源隔振装置和有效载荷隔振装置的工程化,使卫星平台对敏感载荷的振动干扰,降低到0.1mg(用手轻轻击桌面的振动量级约为300mg)。这相当于把地面的隔振平台,直接“搬到”了太空。

随着近些年厄尔尼诺现象的加剧,局部极端天气愈加频繁,世界各国都在提升气象卫星的精确度和实时性上发力。国家国防科工局系统工程司副司长赵坚说,我国风云系列气象卫星现已形成与美国、欧洲气象卫星三足鼎立的局面,目前东半球的气象预报主要靠我国的气象卫星提供相关资料。

(综合新华社消息)

数说

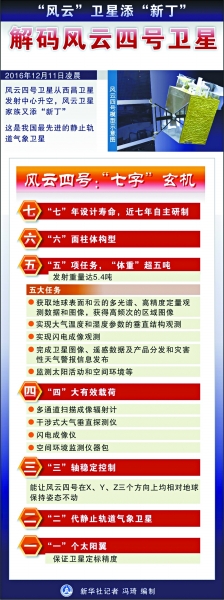

风云四号“七字”玄机

风云四号的玄机,可用“七六五四三二一”七个字解释。

——“七”年设计寿命,近七年自主研制。

2010年3月,我国风云四号科研试验卫星工程正式立项。中国航天科技集团公司八院风云四号卫星系统总师董瑶海说,早前也试图与欧洲合作,但一个小小的元器件,欧洲人却开出比整星还贵的天价——“5亿元人民币你要不要?”

航天高技术是买不来的。近七年的钻研,打造出这颗设计寿命七年的风云四号,最令董瑶海自豪的是,“所有的核心技术都是自主研发的”。

——“六”面柱体构型。

风云四号采用六面柱体构型,具有对地面大、质心低等优点,有利于安装体积更大、数量更多的有效载荷,能让卫星在太空中更稳定地运行。

——“五”项任务,“体重”超五吨。

风云四号是发射重量达5.4吨的大卫星,它有五大任务:获取地球表面和云的多光谱、高精度定量观测数据和图像,获得高频次的区域图像;实现大气温度和湿度参数的垂直结构观测;实现闪电成像观测;完成卫星图像、遥感数据及产品分发和灾害性天气警报信息发布;监测太阳活动和空间环境等。

——“四”大有效载荷。

中国航天科技集团公司八院风云四号卫星工程总师李卿介绍,风云四号观天象、测风云靠的是装载多通道扫描成像辐射计、干涉式大气垂直探测仪、闪电成像仪和空间环境监测仪器包等4个探测载荷。

——“三”轴稳定控制。

与卫星风云二号采用的自旋稳定控制不同,三轴稳定控制能让风云四号在X、Y、Z三个方向上均相对地球保持姿态不动,让卫星的有效载荷始终对准需要观测的目标,从而将观测效率与风云二号相比提高近20倍。

——“二”代静止轨道气象卫星。

我国气象卫星有极轨和静止轨道两个序列。目前,极轨气象卫星方面,新一代的风云三号卫星已全面取代风云一号卫星;静止轨道气象卫星中,风云二号首星发射距今已有19年,作为第二代静止轨道气象卫星的首发星,风云四号为我国静止轨道气象卫星的升级换代吹响号角。

——“一”个太阳翼。

为了使卫星上的红外探测仪不受太阳帆板上产生红外辐射反射的影响,风云四号采用了单太阳翼的设计,保证卫星定标精度。

新华社记者 白国龙(据新华社北京12月11日电)

背景资料

风云家族荣耀40年

明天的天气会怎样?这与我们每个人的生活密切相关。

在古代,人们靠肉眼观察风云;后来有了探空气球、气象雷达等观测工具。1960年4月1日,美国发射了世界上第一颗气象卫星泰罗斯-1,人类从此进入了气象卫星时代。

1969年周恩来总理指示:“要搞我们自己的气象卫星。”1977年,风云一号卫星开始研制,拉开了我国风云系列气象卫星发展的帷幕。

经过近40年发展,我国成功发射了4颗风云一号、 7颗风云二号、3颗风云三号卫星,形成极轨气象卫星和静止轨道气象卫星两大系列。极轨卫星围绕南北极跨越赤道飞行,主要用于天气预报、生态、环境监测以及气候变化研究。

静止卫星在地球赤道上空,与地球自转同步运行,能对局部地区进行高频次的观测,对中尺度强对流天气进行预报。

国家国防科工局系统工程司副司长赵坚说,风云二号卫星从1998年投入运行以来,截止到2015年底,对登陆或影响我国的168个台风监测实现了全覆盖。风云气象卫星资料的加入,使台风预报准确率连年提升,为我国防灾减灾、应对气候变化、保障生态文明建设等做出了重要贡献。

如今,我国风云系列卫星已经达到国外同类卫星的先进水平,被世界气象组织(WMO)列入国际气象业务卫星序列,为全球70多个国家和地区、国内2500家用户提供风云卫星资料。

(据新华社北京12月11日电)