上肢康复

下肢康复

世界机器人大会

“你好,我叫大白,你的私人健康助理”,动画片《超能陆战队》中的机器人大白,在今年萌翻全球。当不会动的大白公仔热卖时,消费者可能没有意识到,电影里描绘的是一款家庭服务机器人。

国际机器人联盟(IFR)预测,2013年至2016年,估计会有1550万台家用机器人走向市场,销售额达56亿美元。11月底,世界机器人大会在北京举行,包括家庭服务机器人在内的各类机器人亮相国家会议中心。12月9日,“众创时代——机器人改变生活”主题沙龙在中关村创业大街展开,已经有企业将服务型机器人带到现场展示,而且,专门针对老人的助老型机器人已经投放市场。

中国科学院自动化研究所从事机器人研究的专家和助老型机器人企业负责人告诉记者,目前,机器人的技术壁垒正在逐步突破,实现部分功能的助老型“大白”,并不只存在于漫画和电影当中。

机器人并非都是人形

中国科学院自动化研究所,拥有包括模式识别国家重点实验室、复杂系统管理与控制国家重点实验室在内的12个科研开发部门,研究重点囊括机器人开发、应用的各个方面。

复杂系统管理与控制国家重点实验室副研究员谢晓亮告诉记者,在机器人研究方面,模式识别国家重点实验室侧重于研究实现人与机器人之间的双向语音、情感等交互;而复杂系统管理与控制国家重点实验室则侧重于机器人等复杂系统的设计、管理与控制。两个实验室的研究成果相互交融、有机结合才能研制出具备智能的机器人。

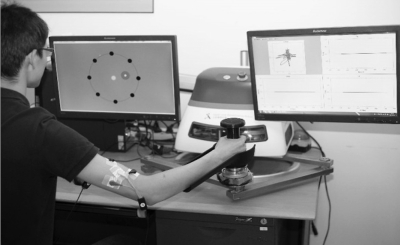

在该所医疗康复机器人研究小组的实验室内,研究人员向记者展示了两款针对上肢、下肢的“康复机器人”,这两款机器人从外形上看,与我们所想的“机器人”有较大出入。“其实,我们普通人理解的‘机器人’,是一个相对狭义的概念。我们把重点落在‘人’字上,觉得应该有个‘人形’,有胳膊有腿,但实际上,从广义上来说,‘人形机器人’只是机器人大家族中的一员,而医疗服务机器人正是这个家族不可或缺的一部分。”

自动化所的这两款康复机器人,主要面向的是中风、偏瘫、脊髓损伤等引起肢体功能障碍的病人,帮助患者进行康复运动训练。目前,该成果已经受理并获批多项国家发明专利,正在与医疗公司合作推向市场。

“机器人已经走入大家的生活,比如大家可能已经遇到过高级玩具、餐厅机器人服务员等。事实上,医疗服务机器人在医疗健康领域起着越来越重要的作用。”研究人员说,目前世界上最先进的商用医疗机器人“达芬奇”,已经能够协助医生进行复杂的外科手术,国内的一流大型医院都在争相引进这种价值数千万的高级机器人。

养生堂型“大白”技术已能实现

这两款康复机器人不会“说话”,但这并不代表它们不会与人“交流”。“其实,语音只是人与机器交互的一种方式,还有表情、手势、压力等多种交互方式。我们这款下肢康复机器人,患者接触它,给它压力,比如踩踏板就能得到反馈,这是另外一种交互方式,而这种交互方式在康复机器人上尤其重要。”

那么能与人交流,帮助老人实现健康生活的机器人是否能够实现?研究人员表示,即便是以现在的科技水平,实现人与机器人的语音交流也并不难。“从技术上说,在简单环境下的人机语音交互比较成熟。让机器人监测老人的健康状态的关键在于:老人的生理信号如何准确、无创地采集。如今一些可穿戴的设备,可以在无痛无创伤的情况下,取得老人的脉搏、血压等数据,机器人根据这些数据就能对老人的生活方式进行语音指导。”

研究人员认为,从技术层面来说,做一个助老型“大白”或“哆啦A梦”,让它们像养生类电视节目那样对老人的生活做出健康指导,现在的技术已经能实现。

尚不能完成复杂精细肢体动作

既然技术上没有太多难点,那为什么现在市场上很难看见这类助老型“大白”?谢晓亮觉得关键是如何控制成本、提高机器人系统的安全性。

首先,成本方面,目前市面上好的智能玩具机器人已经售价上万元,餐厅送餐机器人价值数万甚至十几万元,一般家庭很难承受。“一个机器人卖得跟一台车一样贵,但仅仅具备简单的娱乐功能,恐怕很多人就不会考虑了。”

其次,就是机器人系统的安全性有待提高。包括送餐机器人在内,现在多数机器人与人的互动是非物理接触的,只是语音、图像等“软”交互。“送餐机器人的活动环境相对简单、固定,任务也较为单一,但是家用机器人活动的环境就比较复杂、任务多,尤其家里有行动不便的老人,机器人系统的安全性就不可小觑。”

谢晓亮举了个例子,比如,设计一款家用助老服务机器人,让它每天在固定时间给卧床不起的老人按摩。以现在的技术,只要老人身上佩戴识别设备,机器人就能定位,然后实施简单的按摩动作。而如果想开发一个能扶起或者抱起老人的机器人,由于其任务的特殊性,机器人的体型、体重、力量也将与正常人类似,一旦机器人发生故障,很可能损害老人健康。

“这种风险是所有研究人员、从业者和企业家都无法承受的,很可能会毁了整个行业。”谢晓亮介绍说,目前世界上最先进的人形机器人,在机械结构上也不完美,还不能完成像人类护理人员那样的复杂、精细的肢体动作。所以,目前医疗类、服务类机器人还是以辅助人类活动、娱乐为主,即便是最先进的“达芬奇医疗机器人”,医生依然要起着绝对的控制和主导作用。

空巢老人需要密集关照

作为机器人领域创业企业和团队的代表,“小和”机器人创业团队在“众创时代——机器人改变生活”展示了可穿戴式的老年智能云报警器,这是一款小巧的助老型机器人。小和团队核心、北京天地弘毅科技有限公司董事长陈再雷在接受记者专访时透露,研发老年智能服务产品源自亲身经历。

“几年前,我家一位亲戚,老年人,意外摔倒。老人自己没法移动,手边也没有电话,没法呼救。虽然最后等来了救援,但是老人还是多处骨折,情况非常危急。我们大家也都知道,老年人是最怕骨折的,老人骨折康复非常难。”这一意外事件让陈再雷将目光投向可穿戴式报警设备。

“一开始,我们想从国外引进技术,德国、瑞士、日本……这些科技水平发达、老龄化又比较严重的国家,可惜没有合适的技术,于是就自己研发。”

就在设备研发阶段,中国的老龄化问题突出。“不说别的地方,就我们北京,多少人能天天陪在父母身边?大量老人实际上是空巢老人。政府现在提倡居家养老,老人在家的日常起居、生活行为急需监控。”

陈再雷认为,空巢老人需要密集的关照,现在养老机构人力精力不够,智能设备是个有益补充。

意外摔倒可定位急救

小和团队目前的产品“小和365”是第三代产品,形状大小类似BP机,老年人只需佩戴在腰带上或者挂在胸前就可享受24小时不间断监控。

“小和”记录的主要是老人的行为数据:包括动、静、跑、跳、走、卧等。在对老人的行为数据科学的分析之后,子女可以通过APP、微信端、PC端等随时随地了解父母的生活状态。

除了日常监控,针对意外跌倒这一突发状况,“小和”在老人摔倒,没有意识、不能按压“一键呼”时,可自动根据老人体态的变化,通过智能感知来判断老人当前的状态。如果老人在一分钟之内没有按键,这时“小和”会自动发出警报。“小和”还通过移动、联通提供的LBS基站的定位系统,能够定位老人所在的位置。小和365云健康平台可以协助子女做出施救、联系救护、联系医院等服务。

作为一款可穿戴设备,“小和”与传统机器人形象相去甚远。陈再雷认为,“人形”设备会更有亲和力,更容易被老年人接受,不过就目前科技发展水平看,“人形”智能设备可以起到的作用还有限,而且不适合作为可穿戴设备随身携带。

(除署名外图片由中科院自动化所与“小和365”团队提供)