奇妙的量子特性

量子有一个非常奇怪的特性——量子叠加。

什么是量子叠加?经典事件里可以用某个物体的两个状态代表0 或1,比如 一只猫,或者是死,或者是活,但不能同时处于死和活的状态中间。

但在量子世界,不仅有0和1的状态,某些时候像原子、分子、光子可以同时处于0和1状态相干的叠加。比如光子的偏振状态,在真空中传递的时候,可以沿水平方向振动,可以沿竖直方向振动,也可以处于45°斜振动,这个现象正是水平和竖直偏振两个状态的相干叠加。

这种所谓的量子相干叠加是量子世界与经典世界的根本区别。

著名的“薛定谔猫”形象地描述了这个佯谬。在经典世界里,猫要不然是活的,要不然是死的,然而一只量子的猫却可以处在“死”和“活”的叠加状态上。那么这只量子“薛定谔猫”到底是死的还是活的呢?

量子测量原理给出的答案是,如果你不去看这只猫,它既不是死的也不是活的!如果你去看这只猫,那么它也许是死的,也许是活的!

正因为有量子叠加状态,才导致量子力学不确定原理,即如果事先不知道单个量子状态,就不可能通过测量把状态的信息完全读取;不能读取就不能复制。 这是量子的两个基本特性。

在量子叠加原理基础之上,衍生出了量子的另一个奇妙特性,叫做“量子纠缠”。

比方说,甲、乙两人分处异地,两人同时玩一个游戏——掷骰子,甲在一地扔骰子,每次扔一下,1/6 的概率随机得到1 到6 结果的某一个;同时,乙在另一地掷骰子,尽管两人每一次单边结果都是随机的,但每一次的结果却是一模一样的,就好像是双胞胎心灵感应一样。这就是“量子纠缠”。

若两个量子粒子处在特殊的状态(俗称纠缠态)中,不管其空间分离得多远,当对其中一个粒子施行操作或测量,远处的另一个粒子状态会瞬时地发生相应的改变,爱因斯坦称这个现象为“幽灵般的超距作用”。

当时,爱因斯坦认为,怎么会允许两个客体在遥远的两地之间有这种诡异的互动呢?据此,他质疑量子理论的完备性。

1982 年,法国物理学家Alain Aspect和他的小组证实了“量子纠缠”的超距作用确实存在。

但直到2015 年,荷兰代尔夫特理工大学物理学家Ronald Hanson 领导的团队进行了一项被他们称之为“无漏洞贝尔测试”的实验,“幽灵般的超距作用”才得到比较严格的验证。

有了量子纠缠,量子隐形传输的概念便呼之欲出。

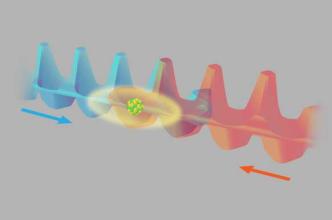

通俗来讲,量子隐形传输是将甲地某一粒子的未知量子态,在乙地的另一粒子上还原出来。

由于量子力学的不确定原理和量子态不可克隆原理,限制我们将原量子态的所有信息精确地全部提取出来。因此必须将原量子态的所有信息分为经典信息和量子信息两部分,它们分别由经典通道和量子通道送到乙地。根据这些信息,在乙地构造出原量子态的全貌。

1997 年,在奥地利留学的中国青年学者潘建伟与荷兰学者波密斯特等人合作,首次实现了未知量子态的远程传输。这是国际首次在实验上成功地将一个量子态从甲地的光子传送到乙地的光子上。

“接地气”的量子

多年来,科学家们努力运用量子世界种种奇异的性质开拓出适用于经典世界的新技术,将向来被公众认为高深莫测“诡异”的量子物理从云端落地到人世间,服务社会大众。

其实,量子理论是一门非常实用的学科。

早在第二次世界大战之前,它的原理就已经被运用于分析金属和半导体的电学和热学性质。战后,晶体管和激光器这两个运用量子理论原理的广为人知的装置,更是极大地推动了信息革命的发展。

到本世纪初,在我们的周围随处可见直接或间接运用量子理论的技术和装置。 从常见的CD 唱片机到庞大的现代光纤通信系统、从无水涂料到激光制动车闸、从医院的磁共振成像仪到隧道扫描显微镜……量子技术已经渗透到我们的生活中。

计算能力的飞跃,是量子理论的重要应用之一。在经典计算机中,每个比特都只有0和1这两种状态。但在量子计算中,每个比特可以处在0和1的叠加状态上,一旦操纵的量子数目增多,它就会以指数增长的形式来提升运算速度,有并行运算的能力。

比如利用万亿次经典计算机分解300 位的大数需要15 万年,利用万亿次量子计算机,只需要1 秒。同样,在大数据和人工智能里,求解一个亿亿亿变量的方程组,利用目前最快的亿亿次“天河二号”计算机大概需要100 年左右,但是如果利用万亿次的量子计算机,只需要0.01 秒。