与地球大小近似,围绕近邻恒星运行

波多黎各大学的阿贝尔·门德斯(Abel Méndez)教授表示:“当我们谈论‘潜在宜居’行星时,这种说法表示一颗行星拥有某些存在宜居环境所必须的特征。”

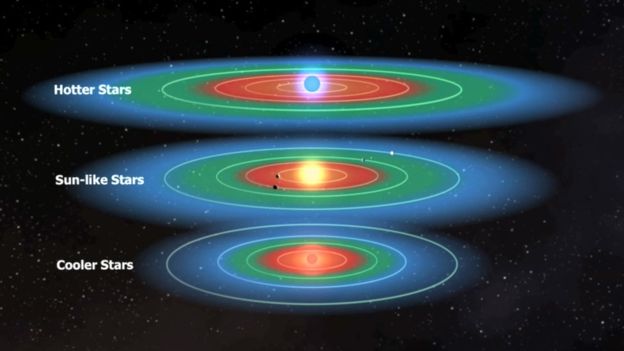

当然这只不过时一种最基本的陈述,而并不能保证任何东西。但是有两个方面是我们在谈论行星宜居性话题时必然会涉及的:首先,这颗行星的大小是否在与地球相接 近的范围内(因此有很大的可能性是一颗岩石行星);第二,这颗行星是否位于所谓宜居带范围内(因而有很大可能拥有较为适宜的温度环境)。

行星位于宜居带范围内是非常重要的。如果距离恒星太远,那么行星表面的温度很容易过低,导致水体结冰,无法以液态水形式存在;而如果反之,距离恒星太近,则 行星表面的水体容易被蒸发殆尽。但请记住,这些都只不过是基本的准则,要想真正判定一颗遥远的系外行星上是否存在适宜生命生存的环境,我们还需要考虑更多 的参数,当然其中有一些参数由于我们当前的技术条件限制是难以获得的,因此在这里也无法展开讨论。

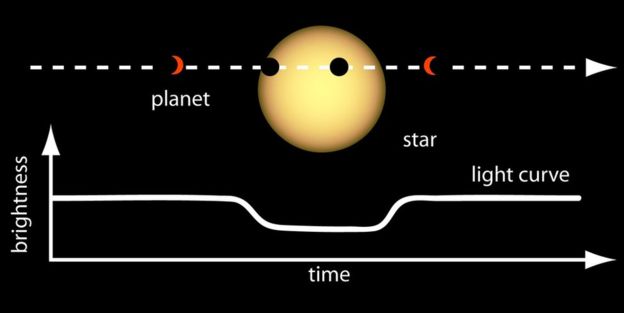

“凌星法”的原理如下:当系外行星的运行轨道平面恰好与我们的观测视线方向一致时,行星会从恒星前方经过,遮挡一部分星光,从而导致这颗恒星的亮度出现短暂下降。通过对这种亮度降低现象的仔细分析,我们可以推断出行星的存在

恒星的质量越小,其宜居带距离恒星本身就越近

仅举一例,正如英国华威大学的系外行星专家唐·波拉克(Don Pollacco)教授表所言的那样:“当我们观察是什么因素赋予了地球宜居环境时,类似地球磁场这样的一些因素就会显得十分重要。但我们目前完全没有办法去测量一颗系外行星的磁场强度,因此我们只能选择忽略这一点。”

但其他一些因素同样非常重要,而且是可以进行探讨的。首先,我们目前所知绝大部分所谓“潜在宜居”行星都围绕红矮星运行。红矮星是一类相比我们的太阳质量更小,温度也更低,亮度更黯淡的小型恒星。

在银河系中红矮星是数量最多的恒星类型,几乎占据整个银河系内全部恒星总数的75%以上。但之所以我们所知绝大部分的小质量系外行星都围绕红矮星运行,其原因很大程度上是一种统计学偏差——因为红矮星质量比较小,周边的小质量行星施加的引力摄动就能对其产生较为明显的影响,从而更容易被人们察觉。