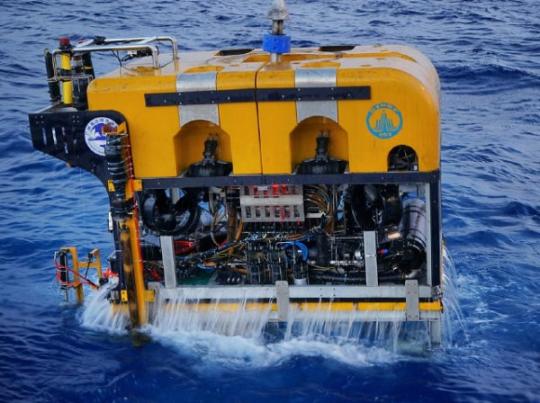

从立项到计划,从模型到设备,六年艰辛,六年努力,我们的“海马”号一举成功,达到世界同类深海无人潜水器的技术水平。这是我们自己研制的,驰骋在我国大洋深处的宝马。

安装在“海马”号顶部的浮力材料

无人,一个明显的优势

潜水器是人类进军海洋必须借助的装备,潜水器分无人和载人两种,目前,国际上绝大多数现役潜水器是无人潜水器,但是载人潜水器数量很少,原因何在?

一个显而易见的原因是载人潜水器首先要保证人的生命安全,因为人的存在,潜水器就要多一个“生命保障系统”的附加要求,比如,要维持水下工作人员在狭小密闭空间里的正常呼吸和体温,要具有紧急情况下的“脱身”功能。同时,载人潜水器的电能是由自身携带的电池供电,电能有限,要在电能耗尽之前停止作业,浮升至海面,在水下潜行作业的时间因此受到了很大的限制。上述这些问题决定了载人潜水器必然存在的致命弱点。

与载人潜水器相比,无人遥控潜水器就具有了无可替代的优势:一是适应性强、功能强大,几乎可以应用于所有海洋开发活动,受海况和海底环境影响小,推进系统和机械手功率大,覆盖海底作业链各个环节,在海洋地质调查中应用前景广阔,可大幅提升调查能力;二是作业灵活、经济高效,可根据不同的海底作业任务进行功能扩展配置,收放便捷,不需要专门支持母船,占用甲板空间和作业人力等资源少,建造、运行和维护成本低;三是无载人风险,可在母船实时遥控操作,不需水面工作艇支持;四是能够长时间驻留海底,母船通过脐带缆提供电能,可无限时地执行高强度、复杂的海底定点作业任务。所以,“海马”号的研制目标是灵活、高效的实用化深海作业设备。

“海马”号水面控制系统

4500米,一个优化的深度

据文献报道:人类自由潜水的世界纪录是2000年1月,由古巴人弗朗西斯科?费里拉在墨西哥湾创下的162米。而在常规潜水中,60米水深下,潜水员只能工作半个小时。“饱和深潜”,这一世界各国正在攻克的尖端难关,目前的最大深度是美国的723米。一般的常规潜艇都是200到300米,核潜艇可以在400米以下,最深的核潜艇记录最深潜到了1200米。

与此相较,“海马”号的优势显而易见。但是,目前美、日、俄、法等国家已经拥有从先进的水面支持母船到可下潜3000至11000米的潜水器系列装备。与同类相比,我们的“海马”号是不是还很落后?

答案绝非如此简单。

首先,海底4500米的深度可以覆盖我国98%的海域,以及绝大部分国际海域多种资源富集区。研制这一深度级别的深海作业系统,能够满足目前我国深海探查和作业的需求。可见,“海马”号研制任务的定位是为了我国突破和掌握深海无人遥控潜水器的核心技术,为深海作业提供急需的实用化国产化装备,打破国外的技术垄断和禁运,而并非一味追逐潜深记录。

其次,在对潜水器下潜深度的通常级别分类中,1000米以内为浅海级,1000米——3000别米属于中深海级,超过3000米为深海级。“海马”号4500米的深海作业能力,不仅实用性、适应性强,而且已经是目前我国自主研制的下潜深度和系统规模最大,国产化率最高的无人遥控潜水器,为我国研制更大深度潜水器积累了技术储备,使得我们完全有能力向更深处潜行。

当然,与具有40多年产业化基础的世界先进国家相比,我国在潜水器方面尚存在着诸多技术差距。但是我们已经实现了从无到有,这匹属于我们自己的深海宝马,升级改造均由我们自己做主,通过不懈的努力,我们日后一定能彻底打破受制于人的局面,在未来的海洋竞争中获取更多的话语权。

“海马”号投入海上应用